再生医療とは?渋クリの肌治療を解説!保険適用はいつからか医師の考えとは

現代、注目を集めている再生医療ですが、その実態はいかなるものなのでしょうか。

本記事では、まず再生医療とは何か、メリット・デメリットなどについて分かりやすく網羅的に解説します。医師のインタビューをもとに、肌の若返りに効く治療方法も紹介するので、再生医療の効果に興味がある方もぜひご参考ください。

再生医療とは

再生医療とは、損傷した細胞、組織、臓器の修復・再生を目的とする医療分野のひとつです。

具体的には、自分自身または他人の幹細胞を用いて、人間の身体本来が持つ治癒力をサポートする治療を意味します。

再生治療の目的は、従来の医療では治療が難しい、または不可能だった損傷や疾患に対する治療を提供する点です。現在、認知症の改善・怪我の回復・美容・育毛などさまざまな医療において、再生医療が持つ高い効果、汎用性が活かされています。

再生医療の基本的な仕組みは、加齢によって幹細胞の量が減ったり機能が衰えたりする現象への対処です。人の体内に幹細胞、または幹細胞を作り出す物質を補うことで、身体の機能改善やエイジングケア効果を全体的に促進します。

再生医療が注目されている背景

再生医療が脚光を浴びるまでには、どのような背景があったのでしょうか。

幹細胞生物学の発展から、ES細胞・iPS細胞が発見された歴史まで詳しく解説します。

幹細胞生物学の発展

1950年代に、カナダの研究者であるJeam TillとEmrnest McCullochにより、幹細胞の概念が提唱されました。

彼らは骨髄における造血幹細胞の存在を示し、造血幹細胞は異なる種類の血液細胞を生み出すと提案したのです。

1980年代になると、造血幹細胞を用いれば白血球や赤血球、血小板などさまざまな細胞系統を再生できると確認されました。造血幹細胞の分化機能が明確に確認できたことにより、骨髄移植は臨床現場で広く行われるようになります。

ES細胞の登場

1960年代にマウスの胚において、幹細胞の一部である「インデューシブル・プルリポートテント細胞」が発見されました。

この細胞は、のちに胚性幹細胞(ES細胞)と呼ばれます。

1990年代になると、ES細胞の人間の体内へ移植できる可能性が探られはじめました。その頃、ジェームス・トムソンの研究グループは、ヒトの胚から初めて胚性幹細胞を分離・培養するのに成功したのです。

iPS細胞の登場

2006年、京都大学の山中伸弥教授の研究チームが、iPS細胞を見つけました。

すでに人間の体で機能している細胞を、他の細胞に変化させられるという点で大きな発見といわれたのです。また、大人の細胞を生まれたばかりの細胞の方向へ逆戻りさせられる「逆分化」の機能にも注目が集まりました。

臨床応用のための研究

ES細胞とiPS細胞の発見は、幹細胞生物学を大きく発展させる重要なものでしたが、それぞれ異なる理由から臨床応用にまでは至っていません。

ES細胞は受精卵を壊すという倫理問題、iPS細胞は癌化する可能性を否定できないという問題から、医療現場でほとんど使われていなのです。したがって、現在は脂肪幹細胞を用いた医療が注目される流れが見られています。脂肪幹細胞なら、倫理問題や癌化のリスクなどさまざまな問題をクリアできるためです。

また、脂肪は自分の体から摂取できるので、感染リスクの低さや採れる量の多さの観点からも、メリットが大きいといえます。

再生医療で活用される幹細胞とは

幹細胞とは、人間の体細胞の分化する働きを助けてくれる細胞です。幹細胞は再生医療に欠かせない、重要な機能を持ちます。

以下では、幹細胞の特徴や種類などを具体的に解説します。

幹細胞の機能の特徴

「自己複製能」と「分化能」の2つの機能を持つ細胞を「幹細胞」と呼びます。

幹細胞の機能の特徴である「自己複製能」とは、特定の細胞が同じ特性を維持したまま増える働きを助ける機能です。幹細胞を体内に入れると、体細胞が分化する働きを必要に応じて促進します。

したがって、「自己複製能」を再生医療において利用すれば、身体や肌の機能の衰えを防止、回復できると期待できるでしょう。一つ注意したいのは、幹細胞を体内に入れても、幹細胞自体の数は変わらない点です。

幹細胞のもう一つの特徴である「分化能」とは、さまざまな細胞になれる能力を意味します。前述した、造血幹細胞が白血球の細胞にも赤血球の細胞にもなれるというのも、「分化能」として挙げられる例です。

分化能の、人間のある部位からとった幹細胞を、他の部位の細胞としても利用できる点が、再生医療において注目されていると考えられます。

幹細胞の種類

再生医療で活用される幹細胞には3つの種類があるとされています。

以下は、その3つの幹細胞についての詳しい解説です。

体性幹細胞

体性幹細胞とは、体内の特定の組織や臓器で機能する細胞です。

細胞が未分化の段階から、すでにいくつか分化した段階の細胞を体性幹細胞と呼びます。たとえば、造血幹細胞、神経幹細胞、間葉系幹細胞などが体性幹細胞のひとつです。

体性幹細胞は、特定の部位としてある程度分化した細胞であるため、ES細胞やiPS細胞と比べ分化できる方向が限られるのが特徴といえます。一方、体性幹細胞を用いた治療では、もともと自身の体内にある細胞を利用できるため、免疫拒絶がない点はメリットです。

体性幹細胞は、現在最も臨床応用への研究が進んでいる幹細胞といわれています。ES細胞やiPS細胞が持つ、倫理問題や癌化のリスクをクリアできる幹細胞として脚光を浴びているのです。

ES細胞

ES細胞とは、受精卵を壊して作られる細胞です。

具体的には、精子と卵子が受精した後、形を変えていく途中で取り出した受精卵を培養して作られます。

他の細胞と比べてさらに赤ちゃんの細胞といえるので、より広い範囲まで分化できるのが特徴です。しかし、受精卵を壊すのは倫理的に批判を受けるため、現在は医療現場でほとんど使われていません。

iPS細胞

iPS細胞とは、皮膚や血液などの体細胞を用いて人工的に作られた細胞です。

iPS細胞もES細胞と同じように、人間の体のどの細胞にも分化が可能で、ほぼ無限に分化できるのが特徴といえます。どちらも美容医療では使用しませんが、今まで解決できなかった難病にまで対応できる可能性があると期待できる細胞です。

ES細胞と異なる点としては、iPS細胞は大人になった細胞を使って作られるので、倫理的な問題はあまりないと考えられています。また、患者さんの自身の細胞を用いて治療する場合は、免疫拒絶の心配もありません。

しかし、iPS細胞を用いた治療は、癌化のリスクが伴う点が大きく懸念されています。研究段階のため安全性が100%担保されるとはいえない点、治療技術が追い付きにくい点も、iPS細胞が臨床応用まで至らない理由といえるでしょう。

再生医療のメリット

再生医療にはいくつかの大きなメリットがあると考えられています。

以下は、そのうち3つのメリットについての解説です。

難病を治せる可能性がある

再生医療の最大のメリットは、治療が難しいとされていた疾患にも対応できる可能性がある点です。再生医療により、現在治療できずに苦しんでいる方を救えるかもしれません。

従来、細胞の老化による疾患は、根本的に治すのは難しいとされていました。しかし、再生医療なら細胞に根本的な作用をもたらすのが可能なため、老化による慢性疾患も治療できると予測されています。

さらに、再生医療を利用し、臓器を丸ごと新しく作り出せる可能性も期待されているのです。

免疫拒絶の問題が解決できる

再生医療による治療の多くは、免疫拒絶の問題は起こらないとされています。

薬品や他人の細胞などを体内に取り込む治療の場合、拒絶反応が出て治療がうまく進まない問題がありました。

一方、再生医療の場合、自分の細胞を用いて行われるため免疫拒絶が起こらず、治療がスムーズに進められるでしょう。また、自分由来の細胞を使えるのは、体内に異物を入れたくない方にとっては、気持ち的にも安心できるメリットがあります。

副作用・感染のリスクが小さい

再生医療は、副作用や感染のリスクが小さいとされているのも一つのメリットといえます。

薬品や手術療法といった外科的な医療の場合、副作用や感染のリスクは懸念されるものです。

一方、再生医療なら、自分の細胞を取り出しそのまま取り入れるので、副作用や感染症が起こりにくいと考えられています。しかし、幹細胞を持ち出して培養する場合は、感染のリスクに十分に注意を払うのが重要です。

再生医療のデメリット

再生医療には大きなメリットがあると考えられていますが、デメリットの存在も知る必要があります。

以下は、再生医療の2つのデメリットについての解説です。

治療の効果が証明されていない

再生医療の治療の効果は、まだ証明されていません。

再生医療は現在、臨床研究を進めている最中のため、治療の効果について証明できる段階ではないのです。

治療の効果の大きさや継続時間、効果が出てくる時期などには、個人差が見られる場合があります。体質によっては、効果が感じられない方もいるでしょう。再生医療を治療する際は、効果を期待しすぎないのがよいと考えられます。

100%安全とはいえない

再生医療は研究段階のため、100%安全とは言い切れません。

従来の医療と比べて、再生医療は治療の実例が足りていないため、現時点では予測できないリスクが潜んでいる可能性にも注意する必要があります。

また、他人の細胞を用いて治療する場合、異物混入や免疫拒絶のリスクも避けられません。再生医療を受ける場合は、安全に最新の注意を払っているかつ、自身が信頼できる医師を見極めてから行うのが安心でしょう。

渋クリが取り扱っている再生医療

渋クリでは、再生医療を用いた美容医療を主に4つ提供しています。

以下は、それぞれの治療の効果や治療方法についての詳しい解説です。

サイトカイン注射(上清液)

渋クリのサイトカイン注射には、睡眠障害、アレルギー、アトピー性皮膚炎、慢性倦怠感、肌のエイジングケアなどさまざまな効果が期待できます。

サイトカイン注射の治療方法は、上清液を注射もしくは点滴で注入する方法です。治療で使う上清液として、脂肪由来の幹細胞を培養する過程でできる上澄み液を使用します。この上澄み液に、細胞が分泌するためのさまざまな成分が含まれているのです。

サイトカイン注射は、渋クリの再生美容において一番人気を誇る治療です。実際に、治療を受けられた7,8割の方からリピートをいただいております。

渋クリオリジナルの上清液は、不純物を極限まで排除しているほか、日本人女性の脂肪を日本で培養しているため安心です。また、ほかの治療と比べて安価なため、手軽に受けやすいのも人気の秘訣といえます。

真皮繊維芽細胞療法

真皮繊維芽細胞治療は、しわ、たるみ、肌質改善にアプローチできる治療です。

とくに肌質改善を実感される患者さんが多く、また、目元の小じわも気にならなくなったという声もよくいただきます。

主に、総合的な若返りに効果的ですが、傷跡を目立たなくさせる作用に期待できるのも嬉しいポイントです。

真皮繊維芽細胞治療の治療方法としては、お客様自身の皮膚を一部切り取って、培養したのち、気になる部位に注射します。耳裏の目立たない部分の皮膚を切り取るので、治療直後から跡は気にならず、ダウンタイムはほぼないといえます。

培養するのに5週間程度かかるため、最初の治療までは時間がかかります。しかし、時間をかけてたくさん培養するため、最初の治療後は時間をかけずに何度も治療できるのはメリットです。

慢性疼痛治療

慢性疼痛治療は、長期間にわたって身体の痛みが続いている方におすすめの治療です。

原因が分からない痛みや、他の治療だけでは改善できなかった痛みにまで試してみる価値があります。

慢性疼痛の治療方法は、お客様自身の脂肪を摂り、培養したものを点滴で体内に入れる方法です。点滴で注入するため、体が全体的に傷む方にもおすすめできます。

また、痛みだけでなく、認知症予防など幅広い効果も見られる治療です。そのため、あらゆる悩みを持つお客様へ、多方面から効果を発揮する万能な治療といわれています。

3~4週間かけてじっくりと培養するため時間はかかりますが、そのぶん体内へ効果が十分にいきわたるでしょう。他の治療と併せて治療すればさらに有効です。

PRP皮膚再生医療

PRP皮膚再生医療は、肌質改善や小じわの改善に効果を発揮します。

また、育毛の効果も期待できるため、髪のボリュームをアップさせたい方にもおすすめです。

PRP皮膚再生医療の治療方法としては、採血した血液のある層を取り出し、注射で体内に注入する方法です。培養の時間がかからないため、来店から2時間程度で終わるのが人気のポイントといえます。

PRP皮膚再生医療は、渋クリの再生治療の中で一番早く取り入れられ、多くのお客様に良い評判をいただいているロングセラーの治療です。

渋クリの再生医療により期待できる美容への効果

渋クリの再生美容は、顔面の老化、身体の老化を全体的に改善できる治療です。

たとえば、目元の小じわ、肌のたるみなどの加齢による見た目の変化を解消できます。また、肌のハリ・キメ・毛穴にも効果的なので、若い方でも効果を実感できるでしょう。

実際に再生美容を受けたお客様からは、化粧ノリがよくなった、透明感が出たなど、肌が若返ったという声をいただきます。したがって、渋クリの再生美容は、効果的かつ総合的なアンチエイジング方法をお探しの方にぴったりな治療です。

さらに、見た目への効果だけでなく、内側の機能も改善できる効果もあります。たとえば、身体の痛みや睡眠障害、アレルギーの改善のなど、健康に生きるうえで重要な体作りができるのです。

再生医療はいつから保険が適応されるか

再生医療がいつごろから保険が適応されるか予想するのは難しいものです。

「この治療がこの疾患にこのくらい効果が出る」といった証拠を証明できれば、保険が適応される可能性はあります。

しかし、再生医療の治療は人によって効果が異なるものがあるうえ、「そういえばよくなったかも」といった曖昧な効果も見られるので、証拠がつかみにくいのです。

また、再生医療の安全性を証明するのも、保険適応においては重要な観点といえます。現在の再生医療は、まだ臨床研究を進めている段階であるため、100%安全だと言い切れません。

平成25年には、再生医療を迅速かつ安全に提供し、再生医療の普及を推進するための法律「再生医療安全確保法」が施行されました。この法律は、再生医療等安全性確保法の対象となる臨床研究を行う際に、順守する必要があります。

以上のように、再生医療の効果、安全性を証明できるまでは、保険が適応されるのは難しいでしょう。また、美容医療への保険適応は現実的ではないと考えられます。

今後の再生医療について

今後、再生医療の研究が進めば、医療業界のさらなるステップアップが予想できます。

従来の医療では治せなかった難病でも、再生医療を利用すれば治療できる可能性があるのです。これまで以上に、疾患を持つさまざまな方に向けて治療を提供できるのは、医療の大きな発展といえます。

また、美容医療においても、再生医療の発展は関わってくるものです。再生医療が進展すれば、事故や病気などで崩れてしまった顔面を自然な形で治せる治療や、高い育毛効果を発揮する治療を実現できると期待されています。

渋クリでは、今後も患者様の見た目や身体の悩みを解決するために、再生医療の発展に合わせて高度な治療を提供いたします。渋クリの再生美容は、多くのお客様から好評とともにリピートをいただくだけでなく、かつて副作用報告もないため、安心して治療していただけるでしょう。

カウンセリングでは、決まった治療ではなく、患者様のご希望に沿う形で適切な治療をご案内いたします。美容・健康に関して悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご来院ください。

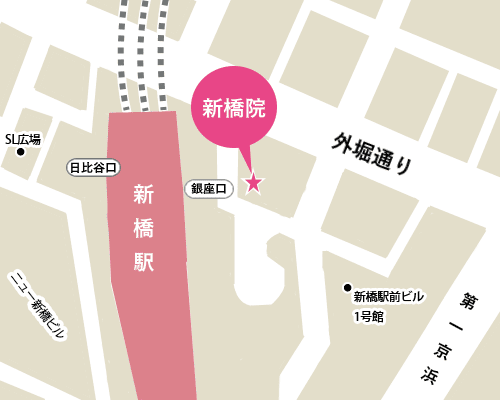

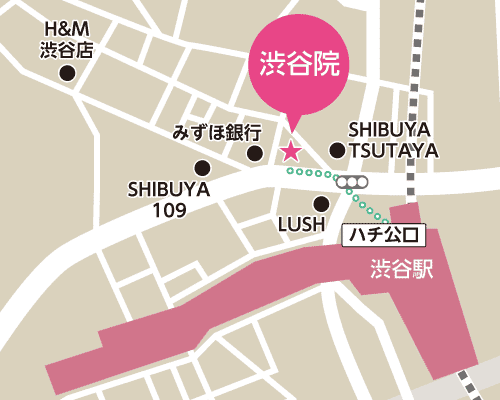

店舗担当者の紹介

| 名前 | 野口 なつ美 |

| 経歴 | 2002年03月 慶應義塾大学環境情報学部卒業 2009年03月 東京医科歯科大学医学部医学科卒業 2010年04月 東京医科歯科大学医学部付属病院 研修医 2011年04月 日産厚生会玉川病院 研修医 2012年04月 東京医科歯科大学皮膚科 勤務 2012年09月 台東保健所保健予防課・保健サービス課 兼務 2013年09月~都内大手美容外科・皮膚科に勤務 2015年01月 渋谷美容外科クリニック渋谷院 副院長就任 2024年01月 渋谷美容外科クリニック新宿院 院長就任 |

| 所属学会 | 日本美容皮膚科学会会員 日本抗加齢医学会会員 |

人気記事ランキング

この記事を読んだ方にオススメの

コラム

-

イオン導入の気になる効果・料金・注意点とは。自宅とクリニックとの比較についても紹介!

イオン導入の気になる効果・料金・注意点とは。自宅とクリニックとの比較についても紹介! -

再生医療における美容への効果とは|種類や特徴について解説

再生医療における美容への効果とは|種類や特徴について解説 -

美白効果が期待できる白玉注射(白玉点滴)とは?副作用や値段相場についても解説

美白効果が期待できる白玉注射(白玉点滴)とは?副作用や値段相場についても解説 -

シワ取り治療の方法4つとは?シワの種類や治療効果をご紹介!

シワ取り治療の方法4つとは?シワの種類や治療効果をご紹介! -

痩身とは?痩身の効果や痩身エステと医療痩身の違いを比較解説!

痩身とは?痩身の効果や痩身エステと医療痩身の違いを比較解説! -

美肌・美白注射とは?効果や副作用、最適な通院頻度を解説します

美肌・美白注射とは?効果や副作用、最適な通院頻度を解説します -

ジェットピールって何ですか?ケミカルピーリングと違う点はどんな所ですか?

ジェットピールって何ですか?ケミカルピーリングと違う点はどんな所ですか? -

ジェットメソセラピーについて教えてください。ジェットピールとの違いは?

ジェットメソセラピーについて教えてください。ジェットピールとの違いは? -

脂性肌の人はどうして顔が赤くなるのですか?

脂性肌の人はどうして顔が赤くなるのですか? -

オイリードライスキンってどういうことですか?

オイリードライスキンってどういうことですか? -

夕方になると目の下にくまができてやつれた感じになってしまいます。解消法はありますか?

夕方になると目の下にくまができてやつれた感じになってしまいます。解消法はありますか? -

角栓とは?ケアする際の注意点や美容皮膚科おすすめの除去方法を紹介!

角栓とは?ケアする際の注意点や美容皮膚科おすすめの除去方法を紹介!  -

毛穴の黒ずみとは?原因と除去するためのおすすめの方法を紹介!

毛穴の黒ずみとは?原因と除去するためのおすすめの方法を紹介! -

毛穴の開きを治すには?自分でできる改善方法や美容皮膚科(美容医療)の治療まで解説!

毛穴の開きを治すには?自分でできる改善方法や美容皮膚科(美容医療)の治療まで解説! -

毛穴を引き締めるには?セルフスキンケアや美容皮膚科の治療方法を紹介!

毛穴を引き締めるには?セルフスキンケアや美容皮膚科の治療方法を紹介! -

毛穴の詰まりとは?原因や自分でできる解消法、美容皮膚科の治療を解説!

毛穴の詰まりとは?原因や自分でできる解消法、美容皮膚科の治療を解説! -

顔の毛穴をなくす方法とは?目立つ原因や美容皮膚科の治療法を紹介!

顔の毛穴をなくす方法とは?目立つ原因や美容皮膚科の治療法を紹介! -

毛穴のたるみとは?スキンケアによる改善方法や美容皮膚科の治療を紹介!

毛穴のたるみとは?スキンケアによる改善方法や美容皮膚科の治療を紹介! -

すり鉢毛穴の治し方とは?原因や予防法、美容皮膚科の治療法など解説!

すり鉢毛穴の治し方とは?原因や予防法、美容皮膚科の治療法など解説! -

【診断付き】ビニール肌とは?放置するとどうなる?原因と早く改善する方法

【診断付き】ビニール肌とは?放置するとどうなる?原因と早く改善する方法 -

背中の角栓がポロポロ…。原因やセルフケアのやり方、よく似た病気を解説

背中の角栓がポロポロ…。原因やセルフケアのやり方、よく似た病気を解説 -

再生医療とは?渋クリの肌治療を解説!保険適用はいつからか医師の考えとは

再生医療とは?渋クリの肌治療を解説!保険適用はいつからか医師の考えとは

-

ダーマペンで毛穴が改善?何ミリの針が良い?より効果を高める方法も紹介

ダーマペンで毛穴が改善?何ミリの針が良い?より効果を高める方法も紹介 -

ダーマペン4の効果は?いつから&何回目に効果が出る?気になる疑問を解消

ダーマペン4の効果は?いつから&何回目に効果が出る?気になる疑問を解消 -

ダーマペンのダウンタイムの期間や症状、過ごし方は?短くする方法を伝授

ダーマペンのダウンタイムの期間や症状、過ごし方は?短くする方法を伝授 -

ダーマペンとは?効果や傷み、ダウンタイムを紹介!施術内容や気になる副作用についても

ダーマペンとは?効果や傷み、ダウンタイムを紹介!施術内容や気になる副作用についても -

ダーマペンの痛みはどれくらい強い?痛みを感じやすくなる受け方・軽減方法

ダーマペンの痛みはどれくらい強い?痛みを感じやすくなる受け方・軽減方法 -

ダーマペンはニキビ跡に効果あり!色素沈着・クレーターは?悪化しない?

ダーマペンはニキビ跡に効果あり!色素沈着・クレーターは?悪化しない? -

ダーマペンはクレーターに効果的?治療回数や深さ、効果なしのタイプも紹介

ダーマペンはクレーターに効果的?治療回数や深さ、効果なしのタイプも紹介 -

あごヒアルロン酸注入の効果は?デメリットや値段、骨が溶けるなど疑問に回答

あごヒアルロン酸注入の効果は?デメリットや値段、骨が溶けるなど疑問に回答 -

_ヒアルロン酸_1-1024x576.jpeg) おでこ・こめかみのヒアルロン酸!デメリットや落ちてくるなど疑問に回答

おでこ・こめかみのヒアルロン酸!デメリットや落ちてくるなど疑問に回答 -

【簡単に解説】ヒアルロン酸とは何?美容分野で使われるヒアルロン酸の効果も紹介

【簡単に解説】ヒアルロン酸とは何?美容分野で使われるヒアルロン酸の効果も紹介 -

目の下のヒアルロン酸注射の効果は?失敗・チンダル現象のリスクやデメリット

目の下のヒアルロン酸注射の効果は?失敗・チンダル現象のリスクやデメリット -

ポテンツァとは?効果やダーマペンとの違い、施術後の経過や値段を解説!

ポテンツァとは?効果やダーマペンとの違い、施術後の経過や値段を解説! -

眉間のシワにはヒアルロン酸!危険って本当?ボトックスとの違いは?

眉間のシワにはヒアルロン酸!危険って本当?ボトックスとの違いは? -

ダーマペンで色素沈着した?!色素沈着する原因・リスクを下げる方法を紹介

ダーマペンで色素沈着した?!色素沈着する原因・リスクを下げる方法を紹介 -

_1-1024x683.jpeg) ポテンツァは毛穴に効果がある?マックームやいちご鼻への疑問を解決

ポテンツァは毛穴に効果がある?マックームやいちご鼻への疑問を解決 -

_1-1024x683.jpeg) ポテンツァはニキビ跡・クレーターに効果がある?治療の目安は何回?

ポテンツァはニキビ跡・クレーターに効果がある?治療の目安は何回? -

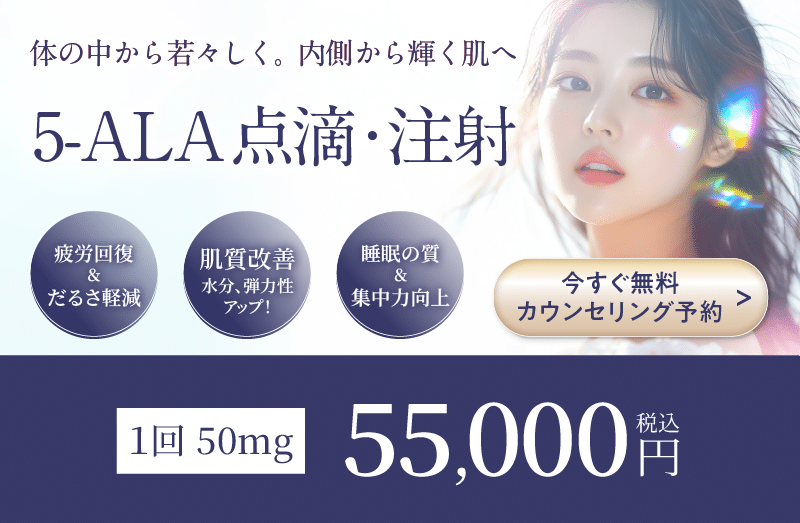

【5-ALA点滴】料金、効果について

【5-ALA点滴】料金、効果について -

ポテンツァとダーマペンの違いは?治療方法・効果・費用を比較

ポテンツァとダーマペンの違いは?治療方法・効果・費用を比較 -

ポテンツァの痛みはどのくらい?ダーマペンより痛い?緩和する方法も紹介

ポテンツァの痛みはどのくらい?ダーマペンより痛い?緩和する方法も紹介 -

ダーマペンでシミは濃くなる?消える?ダーマペンの治療効果とシミの原因

ダーマペンでシミは濃くなる?消える?ダーマペンの治療効果とシミの原因 -

ポテンツァはクレーター・ニキビ跡に効果的!何回治療すれば良い?

ポテンツァはクレーター・ニキビ跡に効果的!何回治療すれば良い?

-

【ゴルゴ線(ゴルゴライン)】料金、効果について

【ゴルゴ線(ゴルゴライン)】料金、効果について -

ゴルゴ線の消し方8つ!顔のマッサージやメイクのコツ・美容医療は?

ゴルゴ線の消し方8つ!顔のマッサージやメイクのコツ・美容医療は? -

【ゴルゴ線(ゴルゴライン)ヒアルロン酸】料金、効果について

【ゴルゴ線(ゴルゴライン)ヒアルロン酸】料金、効果について -

ゴルゴ線(ゴルゴライン)の原因とは?自宅でできる予防方法と治療する方法

ゴルゴ線(ゴルゴライン)の原因とは?自宅でできる予防方法と治療する方法 -

【ジェントルレーズ】料金、効果について

【ジェントルレーズ】料金、効果について -

【エリートiQ】料金、効果について

【エリートiQ】料金、効果について -

【ヴィーナスヴェロシティ】料金、効果について

【ヴィーナスヴェロシティ】料金、効果について -

【メディオスターNexTPro】料金、効果について

【メディオスターNexTPro】料金、効果について -

ポテンツァは鼻にもできる?いちご鼻や毛穴の黒ずみへの効果・鼻だけの治療

ポテンツァは鼻にもできる?いちご鼻や毛穴の黒ずみへの効果・鼻だけの治療 -

ポテンツァの赤ら顔やニキビ跡への効果・施術後の赤みがひかないときは?

ポテンツァの赤ら顔やニキビ跡への効果・施術後の赤みがひかないときは? -

【ヴィーナスリフト】料金、効果について

【ヴィーナスリフト】料金、効果について -

ポテンツァの効果は?いつから何日後まで持続?マックームなど薬剤の効果も紹介

ポテンツァの効果は?いつから何日後まで持続?マックームなど薬剤の効果も紹介 -

ほうれい線が目立つ原因は?くぼみ型や筋肉型を改善する方法はある?

ほうれい線が目立つ原因は?くぼみ型や筋肉型を改善する方法はある? -

ほうれい線の消し方!マッサージやメイク方法・即効性なら美容医療へ

ほうれい線の消し方!マッサージやメイク方法・即効性なら美容医療へ -

ほうれい線へのボトックス注射の効果・ヒアルロン酸注入とどっちが良い?

ほうれい線へのボトックス注射の効果・ヒアルロン酸注入とどっちが良い? -

_1-1024x575.jpeg) 【20代・30代・40代】ほうれい線の原因と消し方を解説・美容医療で消す方法

【20代・30代・40代】ほうれい線の原因と消し方を解説・美容医療で消す方法 -

ポテンツァはシミに効果がある?シミ取りの間隔と同時に治療を行う方法

ポテンツァはシミに効果がある?シミ取りの間隔と同時に治療を行う方法 -

赤ら顔とは?原因や自宅でできるセルフケア・病院での治療方法

赤ら顔とは?原因や自宅でできるセルフケア・病院での治療方法 -

赤ら顔の原因と治療方法!男女別の原因は?治療は保険適用される?

赤ら顔の原因と治療方法!男女別の原因は?治療は保険適用される? -

レーザー治療で赤ら顔は治った?治らない?レーザーの効果や種類、副作用

レーザー治療で赤ら顔は治った?治らない?レーザーの効果や種類、副作用 -

赤ら顔はニキビやニキビ跡が原因?治療方法や適切なスキンケアを紹介

赤ら顔はニキビやニキビ跡が原因?治療方法や適切なスキンケアを紹介 -

フォトフェイシャルのデメリットとメリットは?器機ごとの特徴も解説

フォトフェイシャルのデメリットとメリットは?器機ごとの特徴も解説

-

フォトフェイシャルで赤ら顔を治療!何回目で効果が出る?Vビームとの違いは?

フォトフェイシャルで赤ら顔を治療!何回目で効果が出る?Vビームとの違いは? -

毛細血管拡張症の治療法と症状を解説・治療にかかる治療費は保険適用される?

毛細血管拡張症の治療法と症状を解説・治療にかかる治療費は保険適用される? -

アトピーは赤ら顔の原因になる?赤ら顔の治し方・レーザー治療を解説

アトピーは赤ら顔の原因になる?赤ら顔の治し方・レーザー治療を解説 -

男性の赤ら顔の原因はビニール肌?改善には生活習慣とスキンケアが大切

男性の赤ら顔の原因はビニール肌?改善には生活習慣とスキンケアが大切 -

男性の赤ら顔の原因!もしかして病気?セルフケアや治療方法

男性の赤ら顔の原因!もしかして病気?セルフケアや治療方法 -

ほうれい線は骨格が原因で目立つ?ほうれい線がない人の特徴と消し方

ほうれい線は骨格が原因で目立つ?ほうれい線がない人の特徴と消し方 -

鼻にはヒアルロン酸注入がいい?メリットとデメリット&半永久的に持つ?

鼻にはヒアルロン酸注入がいい?メリットとデメリット&半永久的に持つ? -

カナグル錠(SGLT阻害剤)の効果と副作用・ダイエットや痩せる薬として使える?

カナグル錠(SGLT阻害剤)の効果と副作用・ダイエットや痩せる薬として使える? -

【マンジャロ】料金、効果について

【マンジャロ】料金、効果について -

マンジャロの効果!何時間後に現れる?「効果がない」といわれる理由

マンジャロの効果!何時間後に現れる?「効果がない」といわれる理由 -

マンジャロ注射は痩せる?マンジャロでダイエットする期間は?値段はいくら?保険適用になるか知りたいについて解説

マンジャロ注射は痩せる?マンジャロでダイエットする期間は?値段はいくら?保険適用になるか知りたいについて解説 -

_1-1024x683.jpeg) 目の下のたるみ取り&クマ取りのやり方は?マッサージ&クリーム&美顔器の効果

目の下のたるみ取り&クマ取りのやり方は?マッサージ&クリーム&美顔器の効果 -

クマ取り後のダウンタイムがひどい?内出血&腫れの経過と過ごし方

クマ取り後のダウンタイムがひどい?内出血&腫れの経過と過ごし方 -

顔へ脂肪注入をしたときの効果&ダウンタイムは?10年後の経過と後悔しないコツ

顔へ脂肪注入をしたときの効果&ダウンタイムは?10年後の経過と後悔しないコツ -

フォトフェイシャルとは?効果、ダウンタイム、施術間隔を知り10年後も美しい肌を保つ

フォトフェイシャルとは?効果、ダウンタイム、施術間隔を知り10年後も美しい肌を保つ -

フォトフェイシャルのすごい効果とは?効果なしと言われる理由

フォトフェイシャルのすごい効果とは?効果なしと言われる理由 -

糸リフト(スレッドリフト)の価格は?値段の比較&気になる値段相場

糸リフト(スレッドリフト)の価格は?値段の比較&気になる値段相場 -

フォトフェイシャルは10年後の美肌に役立つ!1回だけの効果は?老けるの?

フォトフェイシャルは10年後の美肌に役立つ!1回だけの効果は?老けるの? -

目の下のクマ取りをしたい!セルフケアでの改善方法&切らない美容施術

目の下のクマ取りをしたい!セルフケアでの改善方法&切らない美容施術 -

目の下の膨らみの原因と解消方法!マッサージの効果&メイクで隠すには?

目の下の膨らみの原因と解消方法!マッサージの効果&メイクで隠すには? -

目の下のシワ取りはマッサージやクリームでできる?ヒアルロン酸の効果は?

目の下のシワ取りはマッサージやクリームでできる?ヒアルロン酸の効果は?

_1-1024x576.jpeg)